Débat du groupe «Genève: 500 mètres de ville en plus»

et les responsables socialistes des communes de la ville de Genève

La Ville n'est pas la ville.

Alain Cudet, avec la participation des membres du groupe «Genève: 500 mètres de ville en plus» - 23 juin 1995.

Depuis que la ville n'est plus entourée de fortifications, il est impossible de la délimiter clairement selon les seuls critères morphologiques, même les plus simples. C'est encore plus patent aujourd'hui alors que la ville s'étend fort loin du centre historique, en des formes très diverses.

L'hétérogénéité des activités, des classes, des rapports sociaux a toujours été une caractéristique de la ville. De ce point de vue, on peut dire qu'une ville homogène n'est pas une ville. Ce qui provoque aujourd'hui l'éclatement des discours sur la ville, c'est l'hétérogénéité du contenu social qui s'est ajoutée une hétérogénéité du contenant, c'est-à-dire de la morphologie. Après des siècles, voire des millénaires d'homogénéité du bâti urbain, on en vient ainsi à ne plus reconnaître la ville et à prétendre qu'elle n'existe plus. En réalité, c'est uniquement la ville classique qui n'existe plus, ou du moins qui ne subsiste qu'à l'état de reliquat, dans la ville contemporaine. Enfin, la conjonction entre hétérogénéité sociale et hétérogénéité morphologique a comme conséquence majeure une superposition des fonctions dans la ville. C'est un phénomène qui est apparu plus récemment et qui est extrêmement déstabilisant pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme. C'est en particulier tout le discours d'inspiration fonctionnaliste qui s'est trouvé remis en cause, sans parler ici de l'historicisme. Face au chaos conceptuel causé par ces changements, le discours postmoderniste se présente comme une voie nouvelle avec comme principe de base la négation de tout ordre conceptuel. En ceci il rejoint le discours dominant visant à la dérégulation sociale.

Ne pas comprendre une réalité donnée, n'implique pas, pour autant, que celle-ci ne soit pas animée d'une logique sous-jacente, encore moins que de nouvelles régulations puissent être négociées. Derrière le chaos de la ville « périphérisée », il y a un ordre, celui de nouvelles centralités. Pour les comprendre, il faut les reconnaître et, pour les reconnaître, il faut partir d'un point de vue global sur la ville, c'est-à-dire cesser de créer de nouvelles catégories conceptuelles chaque fois que de nouvelles formes apparaissent. Ainsi, les catégories de banlieue, suburbain, périurbain, résidentiel, rurbain, se présentent-elles comme autant d'obstacles à une compréhension renouvelée de la ville. Il faut cesser d'atomiser le savoir pour rendre compte de l'hétérogénéité croissante et chercher au contraire à dégager ce qui est commun aux différentes parties de la ville, sans exclusive de forme et de contenu.

Ce qui est vrai pour la théorie et la pratique urbanistique l'est également pour la conscience urbaine et pour la gestion de la ville. Aujourd'hui, il y a une opposition beaucoup plus grande que celle qui prévaut entre ville et campagne, c'est celle qui se creuse entre les parties de la ville. En Suisse, ce problème est tout à fait central. Cette absence de conscience urbaine est probalement l'obstacle le plus important à une reconnaissance des villes au plan fédéral. Elle est une condition essentielle en faveur de l'élaboration d'une politique fédérale urbaine, non plus tournée prioritairement et uniquement vers les régions rurales, mais qui soit en mesure d'aider la majorité de la population de ce pays.

La difficile émergence d'une conscience urbaine qui corresponde au développement réel de la ville s'explique notamment par la permanence des limites politico-administratives qui définissent les communes. Tout comme la défense de la famille, « cellule de base de la société » et des « libertés individuelles », l'autonomie communale est un cheval de bataille idéologique des formations politiques conservatrices. Sur l'autre versant politique, la gauche et l'extrême gauche, en luttant contre l'Etat central, ont largement alimenté la tendance communaliste, particulièrement en confondant la problématique urbaine à celle du logement. En ceci, elle rejoint la droite à l'occasion des conflits et des compromis successifs sur un des objets centraux du modèle de développement « fordiste ». Elle s'est systématiquement éloignée de la distinction essentielle qu'a notamment faite Henri Lefebvre entre logement et habitat. Le logement n'est qu'un bien interchangeable destiné à abriter les objets de la production de masse. L'habitat ne peut suivre la même logique, puisque ce concept incorpore les multiples dimensions de la quotidienneté, c'est-à-dire qu'il n'est pas réductible aux aspects immédiatement reproductibles d'une conception sociale fonctionnaliste.

Il n'est pas question ici de prôner l'Etat contre la commune au nom de la ville, mais d'exprimer que le développement de la démocratie locale ne peut se faire sans progression parallèle de la démocratie centrale. C'est une problématique contemporaine générale : la ville n'est qu'un exemple particulier. La problématique n'est pas strictement helvétique : elle prend un tour particulier, en raison de l'attachement à une structure politique ancienne, d'autant plus difficile à adapter qu'elle est alimentée par des recettes anachroniques.

Genève est un cas particulier en Suisse, car les communes y sont sous la surveillance étroite du canton, qui limite très fortement leurs compétences: leur budget doit être équilibré, les groupements intercommunaux sont strictement conditionnés par la loi cantonale et, de manière générale, leur décisions les plus importantes ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le canton.

Jusqu'à une période récente, la revendication d'une plus grande autonomie communale était une revendication davantage de la droite que de la gauche. C'était une revendication à géométrie variable, dans la mesure où il s'agissait davantage d'obtenir l'autonomie des petites communes de campagne, à tradition bourgeoise, que celle de la Ville de Genève. Cette distinction entre la Ville - avec un grand « V », c'est la commune - et les autres communes, n'est d'ailleurs pas nouvelle, puisque la fondation du canton à la Restauration fut accompagnée de la suppression du statut de commune de la Ville, qui était alors directement administrée par le Conseil d'Etat. La crainte d'une concurrence entre la ville et le canton, c'est-à-dire en fait avec les autres communes, a toujours marqué les débats politiques cantonaux. Après la révolution radicale de 1841, ce fut un des thèmes majeurs des débats de la Constituante de 1842. En 1930, ce fut encore le cas avec les débats sur la question de la fusion de la ville avec quatre communes suburbaines. A chaque fois, la défense de l'existence de la ville, en tant que commune, fut portée par un camp progressiste, à savoir les radicaux au XIXème siècle, les socialistes au début du XXème siècle. Il en est de même dans les autres villes suisses qui ont effectué des fusions communales dans les trente premières années du XXème siècle (à l'exception notable de Lausanne et de Lucerne).

Aujourd'hui à Genève, le Parti socialiste, reprenant la complainte des communes bourgeoises de la partie la moins urbanisée du canton, réclame également plus d'autonomie communale. Ceci sous le motif que, face à la crise financière et de légitimité de l'Etat, la commune serait une réponse progressiste. En affirmant que Cité et démocratie d'une part, ville et République d'autre part, sont historiquement liées, on pense sortir Genève de la crise en affranchissant la Ville.

Dans les années '30, la fusion de la commune de Genève avec quatre communes suburbaines était justifiée par le développement de la ville bien au-delà des limites de la commune. Mais on semble aujourd'hui incapable de tenir le même raisonnement lorsque l'on parle de la ville actuelle, qui est pourtant un ensemble hétérogène, autant du point de vue morphologique que du point de vue économique et social. Celle-ci s'étend en effet d'une part transversalement au canton en débordant largement la frontière, en particulier avec Annemasse et la zone résidentielle jusqu'au pied des Voirons et, d'autre part, suivant une tendance au développement vers le Sud en direction de la Plaine de l'Aire et Saint-Julien.

Les positions politiques à propos de l'autonomie communale ne reposent finalement que sur des préoccupations politiciennes, liées à la conjoncture électorale. La gauche défend l'autonomie des communes, où elle est majoritaire, pour obtenir le partage des charges et la possibilité de développer une politique différente de celle du canton. La droite (mis à part le Parti radical dont l'existence même de la commune de Genève est la conquête historique) qui se présente depuis des années comme la championne de l'autonomie communale la refuse à la Ville (le Parti libéral n'a même pas de section ville). Elle craint les conséquences au plan cantonal d'une ville rouge-rose-verte plus autonome. Il semble que ce qui motive le soutien de droite à l'autonomie communale des petites communes du canton est lié à leur homogénéité et leur stabilité sociale et politique, tandis que la Ville réserve par nature plus de potentialité de changements.

Comment, en dépit de ces divergences, expliquer alors le véritable compromis territorial que fut, en 1930, la fusion de la commune de Genève avec quatre communes périphériques ? Cette fusion fut une opération minimale en regard du développement réel de la ville et des problématiques qui en découlaient, ainsi que de la réticence à entamer réellement le pouvoir cantonal et celui des autres communes. La fusion s'est bien opérée entre les cinq communes, mais elle fut accompagnée de transferts de compétences au canton. Toutefois, on peut dire que la fusion a été un échec, car elle n'a pas porté sur les portions de territoire véritablement concernés par l'urbanisation en cours, le long des voies de communication nouvellement étendues peu de temps auparavant, en particulier le réseau de tramway.

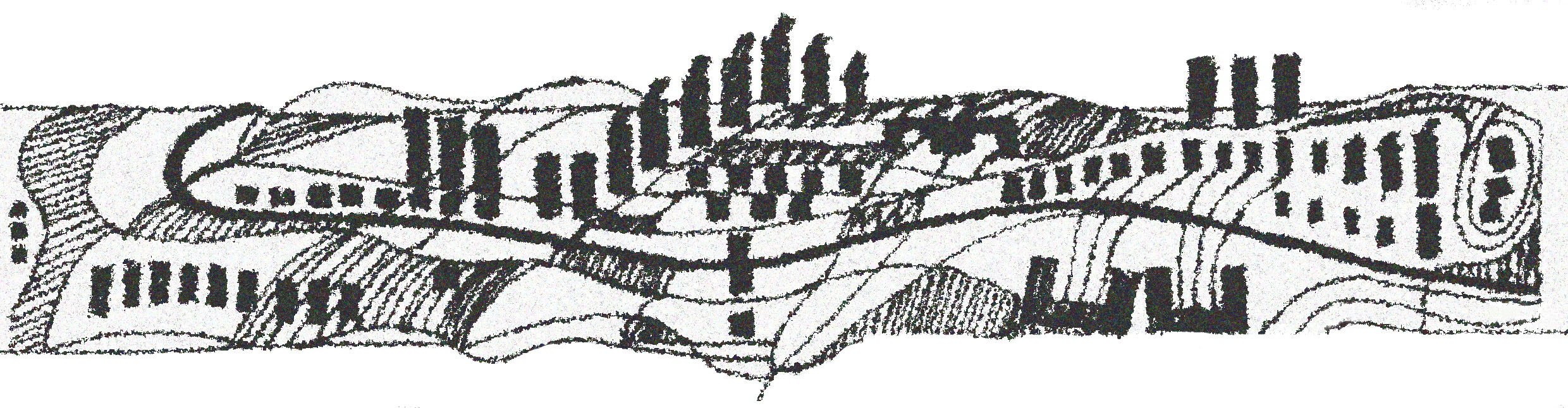

En 1930, parmi les défenseurs d'une modification de la répartition des compétences entre Ville et canton pour des raisons d'urbanisme, Camille Martin développe un point de vue original et toujours d'actualité. Il ne se limitait pas à englober dans la ville les communes très urbanisées et directement contiguës. Il prenait également en compte celles qui étaient en phase d'urbanisation, avec une occupation de territoire en ordre discontinu, ainsi que celles qui présentaient des potentiels de développement intéressant pour la ville. Ainsi parvenait-on ainsi à un ensemble de 19 communes, regroupant près de 80% des habitants du canton, dont «l'unité résulte avant tout de la communauté des intérêts et de l'identité des occupations des habitants» (Cf. carte p.218)

Camille Martin n'était pas partisan d'une fusion. Selon lui, le regroupement des 19 communes réellement concernées par la réalité du développement de la ville aurait constitué un poids disproportionné par rapport à l'ensemble du canton : « ce serait placer sur un corps chétif une tête énorme » 1 . Par ailleurs cela aurait conduit à fabriquer «un monstre à deux têtes, deux têtes qui rentraient rarement sous le même bonnet: l'Etat et la Ville». En raison de cette situation particulière, la solution qu'il préconisait consistait à créer une confédération de communes, sous la présidence effective du Conseil d'Etat. Il s'agissait surtout de ne pas créer de source de conflits supplémentaires, tout en avançant sur la voie d'une unification : «Toute mesure susceptible d'augmenter les chances de conflit et de retarder l'unification (...) devrait être rejetée.»

Cette proposition mérite aujourd'hui d'être considérée à nouveau et va bien au-delà des calculs électoraux, dignes d'une politique de clochers ; ce qui était vrai en 1924 déjà, l'est a fortiori en 1995 : le canton de Genève est un canton-ville dont l'ensemble urbain va bien au-delà des frontières nationales. Revendiquer une atomisation politique de cet ensemble, comme casser les niveaux de démocratie intermédiaire en faveurs du canton, ne crée pas les conditions d'une reconnaissance de la problématique spécifique de la ville et de son existence au plan fédéral.

Dès lors, il y a urgence à cesser de confondre la Ville avec la ville et de se placer dans une perspective globalement urbaine.

Un débat sur la question de la commune et de la ville doit porter sur les points suivants:

- La ville actuelle n'est pas limitée à la ville historique et à l'hyper centre ; il faut y inclure les parties de ville produites durant la période fordiste (grands ensembles, banlieues), les zones de villas et d'habitat pavillonnaire, les zones d'urbanisation probables et prévisibles, de telle sorte que l'ensemble dont on parle s'étende d'Annemasse et sa périphérie jusqu'à Ferney, et des zones construites en bordure du Lac jusqu'à la plaine de l'Aire et Saint-Julien.

- La ville n'est pas réductible à un ensemble de fonctions limitées, encore moins à une addition de logements. La gestion de la ville n'est pas réductible à une politique du logement, c'est-à-dire à une politique d'un objet de consommation de masse interchangeable. C'est pourtant principalement sous cet angle que la gauche conçoit la ville. C'est le principal obstacle qui se dresse aujourd'hui face à une amorce de solution aux problèmes urbains. La gauche est potentiellement mieux armée intellectuellement pour aborder la ville dans une perspective qui puisse inclure des éléments rebelles à la quantification analytique 2 .

Genève se trouve actuellement dans la situation paradoxale, où pendant que les communes françaises voisines et moins urbanisées s'organisent collectivement en référence à leur situation commune, vis-à-vis de la centralité genevoise, les communes du canton et de la ville s'acharnent à réclamer plus d'autonomie sans point de vue commun. Un débat sur la ville - comprise globalement – réunissant des élus progressistes des communes de la ville, serait un premier pas pour dégager ce point de vue commun de la gangue des particularismes communalistes.

1 «A propos de la fusion de la ville et des Communes suburbaines: notes d'un urbaniste», in Bulletin de la Société pour l'Amélioration du Logement, 36, 1924, p.221

2 Cf. à ce propos: LEVY Jacques, «La ville, la gauche: un rendez-vous manqué», Libération, 18 avril page 6